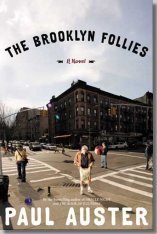

Não me lembro da última vez que li um romance tão optimista, e não sei se isto denuncia algo de suspeito em mim ou se apenas significa que não são muitos os escritores que se dedicam aos prazeres mal-vistos da felicidade. Negro, sombras e devastação, exterior ou interior, morte e amor, amor e morte destruindo, a malvada mão do destino a intervir de forma cruel na vida das personagens, tudo características que jorram de qualquer escrito de autor que seja movido por uma mínimo de boas intenções e bom-gosto avulso. E depois, há também a inquietação e o desespero existencial, divertimento esconso cultivado desde a era industrial por uma nobre linhagem de autores que se inicia em Kleist e acaba em Ishiguro (não me peçam para explicar a consaguinidade), passando por Melville, Walser, Kafka e Beckett. Entre o grupo dos, digamos, sanguinolentos góticos, família que durante muitos anos acarinhei com fervor - recordo Poe, por exemplo, e a fantástica história da queda da casa de Usher, também Nerval ou, na poesia, Rimbaud ou Baudelaire, e a fraqueza de misturar na mesma sopa autores tão díspares tem um origem biográfica; toda a mentira pode ser perdoada se acomodar no seu seio alguma verdade esquecida -, e aqueles que passam pelo mundo rodeados de uma ampola mágica que permite ver apenas para fora, e faço a mim próprio o favor de incluir no rol Fernando Pessoa, na verdade aquele que me iniciou nos mistérios ingratos da ficção, dizia que entre estas duas trincheiras colocadas do mesmo lado da batalha existem mais semelhanças que diferenças. O que os distingue não é a essência, apenas o tom e a forma. Há outra frente, claro, a dos contadores de histórias. Os que conseguem insuflar nas palavras um sopro tão intenso que elas passam a existir por elas próprias, independentes do escritor e dos seus miseráveis sentimentos. Eça, Henry James, o fabuloso Borges, Julien Gracq, Yourcenar, Garcia Marquez e, mais recentemente, Philip Roth, Don deLillo, Ian McEwan e Paul Auster. Tudo isto para dizer que o último romance de Auster, hino improvável a um mundo que acabou no dia 11 de Setembro de 2001, não é um manifesto político nem um panfleto saudosista evocando uma mítica América, ingénua e resplandecente, um país que provavelmente nunca existiu e vive apenas no espírito dos americanos que acreditaram durante 50 anos que o caminho tomado era o correcto. É apenas uma longa história contada num serão de amigos, um conto fixando no tempo uma era. Pessoas e as suas narrativas íntimas e vulgares, eis o material que interessa a Auster. Nunca consigo deixar de me surpreender com o talento inato dos escritores americanos para a pequena História do quotidiano. Talvez o "american way of life" e o elogio da gente humilde que lhe está subentendido tenha alguma coisa que ver com esta qualidade genética. Em "As Loucuras de Brooklyn" somos felizes até ao momento em que as torres gémeas caem. Depois, um ponto final que abriga em si um monstruoso ponto de interrogação. E daqui para a frente, o quê?

Não me lembro da última vez que li um romance tão optimista, e não sei se isto denuncia algo de suspeito em mim ou se apenas significa que não são muitos os escritores que se dedicam aos prazeres mal-vistos da felicidade. Negro, sombras e devastação, exterior ou interior, morte e amor, amor e morte destruindo, a malvada mão do destino a intervir de forma cruel na vida das personagens, tudo características que jorram de qualquer escrito de autor que seja movido por uma mínimo de boas intenções e bom-gosto avulso. E depois, há também a inquietação e o desespero existencial, divertimento esconso cultivado desde a era industrial por uma nobre linhagem de autores que se inicia em Kleist e acaba em Ishiguro (não me peçam para explicar a consaguinidade), passando por Melville, Walser, Kafka e Beckett. Entre o grupo dos, digamos, sanguinolentos góticos, família que durante muitos anos acarinhei com fervor - recordo Poe, por exemplo, e a fantástica história da queda da casa de Usher, também Nerval ou, na poesia, Rimbaud ou Baudelaire, e a fraqueza de misturar na mesma sopa autores tão díspares tem um origem biográfica; toda a mentira pode ser perdoada se acomodar no seu seio alguma verdade esquecida -, e aqueles que passam pelo mundo rodeados de uma ampola mágica que permite ver apenas para fora, e faço a mim próprio o favor de incluir no rol Fernando Pessoa, na verdade aquele que me iniciou nos mistérios ingratos da ficção, dizia que entre estas duas trincheiras colocadas do mesmo lado da batalha existem mais semelhanças que diferenças. O que os distingue não é a essência, apenas o tom e a forma. Há outra frente, claro, a dos contadores de histórias. Os que conseguem insuflar nas palavras um sopro tão intenso que elas passam a existir por elas próprias, independentes do escritor e dos seus miseráveis sentimentos. Eça, Henry James, o fabuloso Borges, Julien Gracq, Yourcenar, Garcia Marquez e, mais recentemente, Philip Roth, Don deLillo, Ian McEwan e Paul Auster. Tudo isto para dizer que o último romance de Auster, hino improvável a um mundo que acabou no dia 11 de Setembro de 2001, não é um manifesto político nem um panfleto saudosista evocando uma mítica América, ingénua e resplandecente, um país que provavelmente nunca existiu e vive apenas no espírito dos americanos que acreditaram durante 50 anos que o caminho tomado era o correcto. É apenas uma longa história contada num serão de amigos, um conto fixando no tempo uma era. Pessoas e as suas narrativas íntimas e vulgares, eis o material que interessa a Auster. Nunca consigo deixar de me surpreender com o talento inato dos escritores americanos para a pequena História do quotidiano. Talvez o "american way of life" e o elogio da gente humilde que lhe está subentendido tenha alguma coisa que ver com esta qualidade genética. Em "As Loucuras de Brooklyn" somos felizes até ao momento em que as torres gémeas caem. Depois, um ponto final que abriga em si um monstruoso ponto de interrogação. E daqui para a frente, o quê?[SL]

Sem comentários:

Enviar um comentário